Boeing, Tesla, Mercedez-Benz e Toyota: empresas que estão abandonando ou reduzindo a robotização em suas fábricas e linhas de produção. Sobre este assunto, dei uma entrevista para a revista semanal brasileira Época.

O FREIO DAS MÁQUINAS NO MUNDO DO TRABALHO

Grandes indústrias repensam estratégia e voltam a colocar humanos em operações antes automatizadas

Rennan Setti

A Boeing jogou a toalha. A fabricante americana abandonou neste ano seu ambicioso projeto de delegar apenas a robôs a fabricação das principais partes da fuselagem das aeronaves 777 e 777x . Baseado em tecnologia da Kuka Systems, o sistema que funcionava na fábrica em Everett, Washington, nos Estados Unidos, foi desenvolvido para representar o suprassumo da automação. Em substituição a ferramentas manuais, um exército de máquinas instalaria 60 mil rebites por aeronave, acoplando as placas de metal que formam a estrutura dos jatos em ritmo, harmonia e eficiência sem paralelos. Porém, faltou combinar com os parafusos: os robôs não conseguiam trabalhar com a sincronia necessária, provocando uma série de erros que precisavam ser corrigidos pelas mãos de mecânicos — cujo volume de horas extras explodiu diante da incompetência de seus colegas androides, segundo reportou o Seattle Times.

O aparente fracasso da Boeing em sua arrogância automatizada tem certo sabor de Schadenfreude — expressão alemã para a ideia de satisfação diante do infortúnio alheio — para trabalhadores de carne e osso, que deparam com previsões catastróficas sobre seu futuro empregatício diante da ascensão das máquinas nos meios de produção, a chamada Quarta Revolução Industrial. No ano passado, a venda de robôs atingiu o recorde de US$ 16,5 bilhões, com um crescimento de 6% no número de unidades produzidas, segundo a Federação Internacional de Robótica (FIR). Entre 2020 e 2022, o ritmo de avanço deve ser de 12%. No mundo, a indústria já emprega 99 robôs para cada 10 mil operários, 34% a mais que em 2016. Em Cingapura e na Coreia do Sul, a quantidade é de 831 e 774, respectivamente, a cada 10 mil.

Um robô em linha de montagem de uma fábrica da Nissan, em Resende, no Rio de Janeiro. No Japão, a Toyota anunciou em 2014 a substituição de algumas máquinas por humanos. Foto: Yasuyoshi Chiba / AFP

Alguns movimentos sugerem, contudo, que a robotização desenfreada pode ter pela frente um caminho acidentado antes de confirmar sua supremacia. A despeito das proclamadas proezas da inteligência virtual, as máquinas ainda enfrentam dificuldades para se adaptar a uma economia que depende cada vez mais de produtos e serviços customizáveis e complexos.

Os sinais surgiram primeiro na indústria automobilística, justamente aquela cuja explosão à época do fordismo foi definida por uma automatização que aproximava o trabalho humano daquele de um robô. A Toyota, cujo sistema de produção definiu o capitalismo nas últimas décadas, anunciou em 2014 que substituiria algumas de suas máquinas por seres humanos no Japão, um dos países mais robotizados do planeta. A estratégia da montadora era garantir que os empregados entendessem, de fato, o trabalho e, no longo prazo, obter processos mais eficientes. Naquele momento, os seres humanos conseguiram reduzir em 10% o desperdício nas linhas de montagem. Em 2016, a Mercedes-Benz seguiu os passos da japonesa, alegando que os robôs não davam conta da complexidade e do nível de customização que a fabricante deseja oferecer em seu luxuoso Classe S.

No ano passado, quem deu um passo atrás foi a americana Tesla, cujas fábricas de veículos elétricos estavam entre as mais automatizadas do mundo. Pressionada pelos investidores pela lentidão na produção do carro Model 3, a aposta da companhia para ampliar sua clientela para a classe média, o fundador Elon Musk culpou a robotização da linha de produção pelo problema. Para acelerar o processo, decidiu contratar mais trabalhadores. “A automação excessiva na Tesla foi um erro. Meu erro, para ser mais preciso. Humanos são subestimados”, admitiu Musk. Karla Figueiredo, do Laboratório de Inteligência e Robótica Aplicadas (Lira), da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), e professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), ponderou que, apesar desses casos, não há uma tendência generalizada de frear a automação nas linhas de montagem. Segundo ela, o mais provável é que essas companhias tenham refletido sobre os resultados práticos da automação em suas operações e promovido ajustes. “Embora elevem a produtividade, os robôs são menos maleáveis. Quanto maior a especificidade e a necessidade de ajuste dos produtos, mais difícil e caro fica adaptá-los”, explicou.

Um empregado ajusta o tamanho de um braço de um robô no centro de pesquisa de uma fábrica em Chemnitz, na Alemanha. A robotização desenfreada tem sido revista em empresas como a Boeing. Foto: Ute Grabowsky / Photothek / Getty Images

Em alguns casos, de fato, o imperativo da automação atropela as reais necessidades da companhia, que acaba automatizando por automatizar, observou Giovani Ortiz, sócio da consultoria Ernst & Young no Brasil. Em 2005, uma indústria paulista de linha branca abarrotou sua fábrica com sensores inteligentes e acabou acrescentando a sua produção uma complexidade com a qual não sabia lidar. “Nesse caso, a solução foi eliminar esses sensores, reduzir a automação e simplesmente deixar que pessoas apertassem o botão. Isso aumentou drasticamente a produtividade”, afirmou Ortiz, sem revelar a marca. Ele lembrou que as empresas não precisam atingir o nível máximo de automação para capturar os benefícios desse processo. “A robotização entrou na moda, e, como em um boom, todo mundo fez. Mas ganho real é outra coisa. O ganho de produtividade não necessariamente vem só da máquina”, disse Cayan Saavedra, pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Saavedra não é nenhum cético quanto ao potencial da automação. Ele foi um dos responsáveis por um estudo da Universidade de Brasília (UnB) que atesta que 30 milhões de empregos, ou 54% dos postos formais no Brasil, correm o risco de ser substituídos por robôs até 2026. Mas Saavedra acredita que, mesmo com o avanço das máquinas e da inteligência artificial sobre tarefas cognitivas, a tendência é que os humanos seguirão sendo competitivos no longo prazo. “A vantagem humana em termos de adaptação, de criação de hipóteses, permanece. Steve Jobs criou o iPod sem pesquisa de mercado ou ajuda de robôs, por exemplo”, lembrou o pesquisador, cujo trabalho foi capitaneada pelo Laboratório de Aprendizado de Máquina em Finanças e Organizações (Lamfo) da UnB.

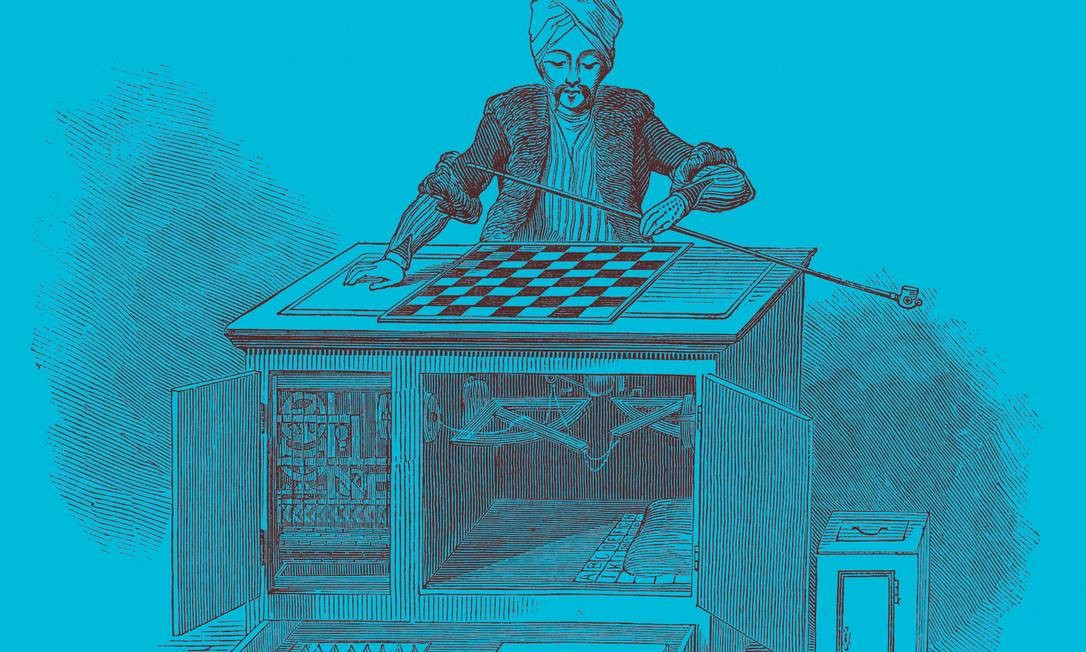

Gravura de Wolfgang von Kempelen (1734-1804), inventor húngaro conhecido como O Turco, criou uma “máquina” de jogar xadrez que enganou toda a nobreza europeia no século XVIII. Foto: Universal History Archive / Universal Images Group / Getty Images

O aparente passo atrás dado por algumas indústrias também se manifesta no Zeitgeist cultural, como capturou o jornalista canadense David Sax no livro A vingança dos analógicos: por que os objetos de verdade ainda são importantes(Anfiteatro, 2017). A obra busca entender o que motiva a prosperidade de produtos e métodos do passado, como o vinil, os jogos de tabuleiro e o próprio papel, em uma economia digitalizada. Para ele, a chave da resposta está em uma barreira intransponível: os seres humanos são feitos de carne e osso. “Por mais que a tecnologia avance e promova mudanças nos métodos de produção, a realidade é que somos todos humanos em um mundo físico. Esse toque humano seguirá sendo necessário, já que os consumidores entendem que a combinação dessas duas dimensões, a digital e a analógica, resulta em algo mais interessante. Não existe dogma nesse caso: as duas têm seu papel”, afirmou Sax, que também é conhecedor da música brasileira e brinca que, quando o assunto é Carnaval, “a música eletrônica jamais seria capaz de substituir a batucada da Mangueira ou do Salgueiro”.

Antonio A. Casilli, autor de En attendant les robots (Esperando os robôs, em tradução livre), conta que o impulso rumo à automação é cíclico na história. Já no início do século XIX, o economista britânico David Ricardo, um dos pais da teoria econômica clássica, falava da tentação humana em utilizar máquinas com a ilusão de poder substituir totalmente o empregado. Quase dois séculos depois, em 1995, o americano Jeremy Rifkin traçou uma crítica um quê apocalíptica com O fim dos empregos. Em 2013, pesquisadores de Oxford previram que a automatização ameaça destruir 47% dos empregos. Segundo Casilli, que é professor da influente escola francesa Télécom Paris, as empresas que decidiram reduzir a automação em sua linha de montagem não deram um passo atrás, porque os humanos nunca vão sumir do processo produtivo. Segundo sua análise, os trabalhadores humanos acabam “escondidos” por um misto de terceirização, “gig economy” (economia do bico) e redes de microtrabalho digital.

As consequências da Quarta Revolução Industrial, de acordo com sua crítica, são a perda de direitos e a precarização do trabalho. “As chamadas tecnologias autônomas não são, na realidade, autônomas. Elas dependem de um intenso volume de trabalho humano, pessoas que recebem alguns centavos para realizar microtarefas com o objetivo de alimentar e treinar a inteligência artificial, como se a IA fosse uma espécie de animal. É o que chamo de ‘digital labor’”, disse Casilli.

“‘EMBORA ELEVEM A PRODUTIVIDADE, OS ROBÔS SÃO MENOS MALEÁVEIS. E QUANTO MAIS ESPECIFICIDADE TÊM OS PRODUTOS E MAIOR NECESSIDADE DE AJUSTE, MAIS DIFÍCIL E CARO FICA ADAPTÁ-LOS’, EXPLICOU A PESQUISADORA KARLA FIGUEIREDO, DA PUC-RIO”

A mais famosa das plataformas de microtrabalho é a Mechanical Turk, da Amazon. Seu nome é inspirado em uma máquina “inteligente” criada no fim do século XVIII e que prometia jogar xadrez sozinha. Ao longo de décadas, a engenhoca desafiou os melhores jogadores de seu tempo, batendo até personalidades como Napoleão Bonaparte e Benjamin Franklin. Na realidade, porém, a Mechanical Turk era uma fraude, pois escondia embaixo de sua estrutura grandes mestres de xadrez de carne e osso.

Na Mechanical Turk de Jeff Bezos, os grandes mestres são internautas, muitas vezes em países em desenvolvimento, que concordam em passar o dia realizando pequenas tarefas digitais, como identificar objetos em imagens, em troca de alguns centavos de dólar. No mês passado, o jornalista Andy Newman contou no jornal New York Times sua experiência na plataforma: após oito horas de um trabalho repetitivo, o repórter ganhou frustrantes US$ 7,83. “A Mechanical Turk é a plataforma mais conhecida de digital labor, mas há alternativas chinesas e australianas que são muito mais relevantes. A precarização fica clara na forma como elas atraem internautas em países pobres. A Venezuela, por exemplo, está se transformando em um celeiro desse digital labor por causa da crise”, explicou Antonio Casilli, em entrevista a ÉPOCA.

Em um momento político no qual os temas do privilégio e da desigualdade ganharam proeminência, um exemplo recente de digital labor gerou críticas na imprensa francesa. Dezenas de robôs se tornaram o xodó dos alunos da Universidade da Califórnia, em Berkeley. Os chamados kiwibots circulam por todo o campus entregando fast-food e bebidas, mas são, na verdade, carrinhos de controle remoto, guiados à distância por colombianos que recebem US$ 2 por hora pelo serviço. “As pesquisas mostram que, conforme a inteligência artificial avança, mais trabalho humano é necessário para suportá-la. É um paradoxo semelhante à expressão francesa que diz que, quanto mais queijo houver, mais buraco haverá”, afirmou Newman. Apesar das perspectivas incertas, ele se diz otimista: “Está havendo uma conscientização dos trabalhadores, com empregados da ‘gig economy’ reclamando direitos, por exemplo. Acredito que essas lutas vão levar, por meio do conflito, à melhora das condições”.