Intervention aux Ministères économiques et financiers, Bercy (13 septembre 2016).

Antonio A. CASILLI.

Plateformes et transformations de l’entreprise

Le bouleversement numérique entraîne beaucoup de confusion sémantique. On parle parfois de « disruption », d’« uberisation ». Les consultants évoquent la « transformation numérique », les entités politiques et les corps intermédiaires utilisent souvent le terme de « révolution numérique », alors qu’en Allemagne et dans le sud de l’Europe est évoquée l’« industrie 4.0 ».

On retiendra ici la notion de « plateformisation », tout en excluant l’idée d’automatisation ou de remplacement des êtres humains par les robots, car cette idée n’est pas vérifiée aujourd’hui, malgré la prophétie de l’étude d’Oxford de 2013, qui a été mentionnée plus haut. L’histoire de l’économie regorge de prophéties de ce type : l’économiste Thomas Mortimer[1] annonçait déjà l’« exclusion du travail du genre humain » avec l’apparition des premiers moteurs dans les scieries ; il en va de même pour les prophéties contenues dans les Principles of Political Economy (1821) de David Ricardo , qui ne se sont jamais réalisées.

Aujourd’hui la plateformisation entraîne non pas la disparition du travail, mais une modification du ratio travail/emploi. Pour définir une plateforme, il faut revenir à la relation entre marché et entreprises. Selon la vision classique de l’économiste Ronald Coase[2], le capitalisme moderne se caractérise par une séparation nette entre le marché – où l’on s’expose au risque, à la volatilité des prix et des transactions, etc. – et l’entreprise, qui internalise un ensemble de coûts et cherche à gérer ce risque, par exemple en mettant en place des hiérarchies précises. Or, avec les plateformes, le marché et l’entreprise, tendent à se confondre, comme c’est le cas pour Amazon, par exemple, qui est à la fois une entreprise et un marketplace.

En outre, ces plateformes prennent la forme de marchés bifaces : certains usagers paient ; d’autres bénéficient d’un prix nul, ou même d’un prix négatif puisqu’ils sont rétribués pour consommer. Ainsi, le modèle économique de Google se fonde sur le marché de la publicité : l’utilisateur vit dans l’illusion de la gratuité du service rendu, alors que les annonceurs paient pour acheter les données. En outre, les plateformes se caractérisent par leur capacité à coordonner des catégories disparates d’utilisateurs : consommateurs, producteurs, livreurs, opérateurs logistiques, systèmes de paiement. Plusieurs acteurs économiques doivent donc se coordonner au moment de la transaction. Les GAFA sont le plus souvent évoqués, mais leur hégémonie ne s’étend pas au monde entier : on trouve en Chine le géant chinois Alibaba[3], et les Russes préfèrent le réseau social Vkontakte[4] à Facebook.

Captation de la valeur issue des usages

Ces plateformes opèrent une captation de la valeur créée par les usagers, ce qui produit un changement du ratio entre la valeur produite et la valeur captée. Ainsi, les réseaux sociaux se fondent sur des contributions bénévoles – même si elles sont plus rares que cela est souvent imaginé : elles sont toutes valorisables sur ces plateformes qui produisent très peu de valeur en elles-mêmes.

Par ailleurs, les plateformes s’appuient sur une vaste économie des données personnelles. Le traitement automatique de bases de données massives collectées à partir des données des utilisateurs ne concerne plus seulement Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook et Amazon, qui sont les cinq premières capitalisations boursières mondiales. Les entreprises du CAC 40 adoptent progressivement les mêmes réflexes. Ainsi, la SNCF ambitionne à monétiser les données de ses utilisateurs pour optimiser son réseau et pour faire évoluer son modèle d’affaires. Cet effort se manifeste par exemple par la création de TGVpop[5], un mix d’Uber, de Facebook et de la SNCF : certains trains ne circulent que s’ils affichent suffisamment de « likes ». Comme Laurent Gille l’évoque dans l’ouvrage Aux sources de la valeur –Des biens et des liens[6], ce sont ainsi les relations qui deviennent sources de valeur, et non plus des biens.

Dans ce contexte, les plateformes opèrent encore un autre changement, plus important pour notre propos : celui du ratio entre emploi formel – rémunéré par un salaire établi par contrat de travail – et travail implicite. Ce dernier apparaît lorsque les utilisateurs transmettent leurs données personnelles ou laissent connaître des comportements monétisables. La plateformisation transforme les entreprises en mécanismes de coordination d’acteurs sociaux qui opèrent une marginalisation – ou crowding out, c’est-à-dire éviction – de la force de travail. Un nombre de plus en plus réduit de personnes travaillent au sein de entreprises-plateformes (salariés formels) tandis que l’essentiel de l’activité est réalisé à ses alentours via des mécanismes d’externalisation (sous-traitance, offshoring, essaimage, etc.), où travaillent les communautés d’usagers. Ces derniers se transforment ainsi en coproducteurs, notion déjà identifiée par les sociologues dans les années 1970 dans le travail produit autour des entreprises. Le travail des consommateurs, concerne non seulement Internet mais aussi toutes les grandes surfaces où chacun devient son propre caissier, son propre évaluateur, formateur, contre-maître, comme l’explique la sociologue Marie-Anne Dujarier[7]. Il s’agit à présent d’associer à ces aspects la reconnaissance du travail immatériel des personnes qui produisent des contenus cognitifs.

Le digital labor

En français, on ne traduit pas le terme digital labor, car le mot « travail » a plusieurs sens : il désigne à la fois la transformation de la réalité physique (ce que les allemands appelleraient Werk et les anglais work) et un ensemble de relations sociales : « travailler pour », « travailler avec », etc (que les allemands appelleraient Arbeit, et les anglais, justement, labor). Le digital labor désigne alors le travail de relations sociales effectué sur les plateformes numériques. Il ne s’agit pas d’une travail « numérique », mais bien d’un travail « digital », car il est effectué avec les doigts, c’est-à-dire il est un travail du clic. Le digital labor comprend ainsi de nombreuses activités. Sur certaines plateformes, il s’agit de travail à la demande : ainsi, Uber affirme se cantonner à une intermédiation algorithmique qui garantit que le passager A rencontrera le chauffeur B. Ce dernier passe alors son temps, plus qu’à conduire à réaliser ce « travail du doigt » pour planifier sur l’application mobile son activité durant la semaine, gérer sur internet sa réputation et l’évaluation par les passagers, personnaliser son profil, effectuer de tâches de construction de la présence numérique. Il en va de même des passagers qui doivent gérer leur réputation. La gestion de l’évaluation réciproque devient un véritable travail dont chacun ressent les effets.

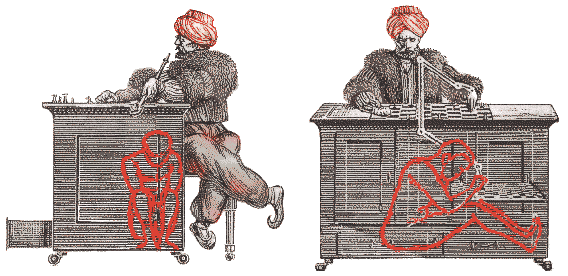

La plateforme Amazon Mechanical Turk[8] s’appuie sur la métaphore d’un automate joueur d’échecs qui aurait jadis défié et battu tous les grands gouvernants européens ; or cet automate contenait en fait un être humain qui actionnait les pièces. Amazon Mechanical Turk fonctionne en fait de la même manière. Le système automatique se fonde sur l’action de centaines de milliers d’humains qui réalisent un certain nombre de tâches : ils taguent des images, organisent des playlists de musiques, etc. Il importe donc de relativiser la prétendue automatisation du travail : derrière le rôle joué par l’algorithme se trouvent en effet des humains qui cliquent, moyennant une micro-rémunération. Mais cette source de gain est soustraite à toute forme de protection et de réglementation classique. La récente loi Travail n’a pas réussi à encadrer ces activités alors que Foule Factory[9] apparaît en France comme l’équivalent d’Amazon Mechanical Turk. Ces plateformes représentent un véritable marché du travail. On y trouve aussi le poids lourd chinois Zhubajie[10], l’un des plus importants opérateurs du micro-travail au monde, qui compte une dizaine de millions d’utilisateurs. Ou alors UpWork, entreprise étasunienne qui est tournée vers les pays du Sud (Afrique subsaharienne et Asie du Sud) : ces derniers ne sont pas seulement concernés par des phénomènes de consommation numérique, mais aussi par la production numérique. Le service TxtEagle permet ainsi à des personnes vivant dans des zones rurales d’Afrique de réaliser des micro-tâches pour des micro-paies.

De nouvelles inégalités planétaires

De nouvelles inégalités Nord-Sud émergent à travers ces plateformes. Une étude récente de l’Oxford Internet Institute[11] montre l’existence de flux de travail importants entre le sud et le nord de la planète : les pays du Sud deviennent les producteurs de micro-tâches pour les pays du Nord. Aujourd’hui, les plus grands réalisateurs de micro-taches se trouvent aux Philippines, au Pakistan, en Inde, au Népal, à Hong-Kong, en Ukraine et en Russie, et les plus grands acheteurs de leurs clics se situent aux Etats-Unis, au Canada, en Australie et au Royaume-Uni. Les inégalités classiques Nord/Sud se reproduisent à une échelle considérable. D’autant qu’il ne s’agit pas d’un travail résiduel mais d’un véritable marché du travail : UpWork compte 10 millions d’utilisateurs, Freelancers.com, 18 millions, etc.

Or, ce digital labor reste invisible et échappe aux statistiques et à l’encadrement classique du travail salarié. Cela pose des problèmes, d’une part, de protection des travailleurs et, d’autre part, de dissimulation du micro-travail dans n’importe quel usage numérique. Crowdsource, lancé récemment par Google, permet d’aider l’entreprise à améliorer ses services en traduisant des textes, en tagguant des images, en retranscrivant des phrases. C’est une version mobile d’Amazon Mechanical Turk. Mais depuis longtemps, chaque fois que Google Translate est utilisé l’amélioration du moteur de traduction est proposée à l’utilisateur. Il en va de même des re-captcha[12] – ces encadrés où il est demandé à l’utilisateur de montrer qu’il n’est pas un robot en retranscrivant des lettres floues qui apparaissent à l’écran : chaque fois que l’utilisateur répond à un « re-captcha », il travaille pour Google Books, dont l’algorithme ne parvient parfois pas à reconnaître correctement les pages scannées des livres.

Le travail dissimulé du clic concerne tout le monde. Facebook, présenté comme un service gratuit, se révèle aussi être un énorme marché du clic. Aujourd’hui, l’algorithme de Facebook opère une restriction artificielle de la portée organique des posts partagés par les utilisateurs : vous avez 1000 « amis », par exemple, mais moins de 10% lit vos messages hilarants ou regarde vos photos de chatons. Officiellement, Facebook prétend qu’il s’agit ainsi de limiter les spams. Mais en fait, la plateforme invente un nouveau modèle économique visant à faire payer pour une visibilité plus vaste ce que l’usager partage aujourd’hui via le sponsoring. Ce modèle concerne moins les particuliers que les entreprises qui fondent leur stratégies marketing sur ce réseau social : ces dernières ont en effet intérêt à ce que des centaines de milliers de personnes lisent leurs messages, et elles paieront pour obtenir plus de clics. Or ce système repose sur des « fermes à clics », qui exploitent des travailleurs installés en Inde, au Pakistan, en Malaisie, etc[13]. Cet énorme marché dévoile l’illusion d’une participation volontaire de l’usager, qui est aujourd’hui écrasée par un système de production de clics fondé sur du travail caché—parce que, littéralement, à l’autre bout du monde. En filigrane, une autre question se pose. Si le clic de l’usager bénévole vaut autant que celui d’une personne payée pour le faire, certains se demandent comment rémunérer ce travail.

Facebook se fonde sur la gratuité du service offert aux usagers, la plateforme n’étant de son côté pas censée rémunérer ce que l’usager publie ou clique. Mais de plus en plus de services s’affranchissent de ce système et proposent de rémunérer la participation en ligne. Ainsi la plateforme américaine TSU[14] a développé un modèle d’affaires de rémunération de l’utilisateur : ce dernier crée un profil que TSU monétise en vendant les données à des régies publicitaires. L’entreprise captait donc 10 % sur chaque dollar perçu, l’usager 45 %, la personne qui a invité cet usager à créer un profil reçoit 30 %, et ainsi de suite. L’arrivée de chaque nouvel utilisateur donnerait lieu à une rémunération en cascade pour tous les membres du réseau. Même si personnellement je ne suis pas du tout d’accord avec ces idées de rémunération « à la tâche » ou « à la donnée », ces nouveaux modèles peuvent être perçu comme une manière d’organiser une redistribution de la valeur et de reconnaître le fait que chaque clic constitue un travail dont bénéficient ces plateformes. Alors, la question devient plutôt comment donner au collectif la valeur que les plateformes captent du collectif. Et ma position s’éloigne de celle des thuriféraires de la rémunération de chaque clic, qui créerait à mon avis une classe de prolétaires digitaux. Il faut plutôt envisager une fiscalité du numérique solide, accompagnée par une politique de redistribution qui passe par la mise en place d’un revenu universel de base. Le CNNum le pointe d’ailleurs dans un rapport remis en janvier 2016 à la ministre du Travail sur la nouvelle trajectoire « travail, emploi et numérique »[15] : il souligne l’importance du digital labor, c’est-à-dire du travail des utilisateurs et préconise la création de ce revenu de base digital.

[1] Thomas Mortimer, britannique (1730–1810) en 1772, il écrit : « those machines are intended almost totally to exclude the labor of the human race.” …“if introduced into our dockyards etc…they would exclude the labor of thousands of useful workmen.”

[2] Ronald Coase, britannique (1910-2013), prix Nobel d’économie 1991

[3] Voir le site du groupe Alibaba : http://www.alibabagroup.com/en/global/home et https://french.alibaba.com/

[4] Voir : https://vk.com/ et arrticle du courrier de Russie avril 2016 : http://www.lecourrierderussie.com/societe/2016/04/vkontakte-saint-petersbourg/

[5] TGV pop mode d’emploi : http://www.voyages-sncf.com/tgv/tgv-pop

[6] AUX SOURCES DE LA VALEUR Des biens et des liens –L’Harmattan – Logiques sociales – juin 2006

[7] Dujarier, M.-A. (2008). Le Travail du consommateur? . De McDo à eBay: comment nous coproduisons ce que nous achetons, Paris: La Découverte.

[8] Cf. article de France Culture sur le Turc mécanique d’Amazon : http://www.franceculture.fr/emissions/ce-qui-nous-arrive-sur-la-toile/le-turc-mecanique-damazon# et le site d’Amazon : https://www.mturk.com/mturk/welcome

[9] Voir : https://www.foulefactory.com/

[10] Voir : http://www.witmart.com/about/overview.html

[11] Lehdonvirta, V., Barnard, H., Graham, M., and Hjorth, I. (2014) Online labour markets – levelling the playing field for international service markets? Paper presented at the IPP2014: Crowdsourcing for Politics and Policy conference, University of Oxford.

[12] CAPTCHA est l’acronyme pour « Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers and Humans Apart ». Un Captcha est un programme de test visant à protéger un site web (souvent une page de formulaire ou d’inscription) des robots

[13] Voir article du Guardian (UK), sur les forçats des fermes à clics – août 2013 : https://www.theguardian.com/technology/2013/aug/02/click-farms-appearance-online-popularity

[14] Voir article de Zdnet – mars 2016 : http://www.zdnet.com/article/social-network-tsu-upgrades-platform-to-increase-payments-to-users/

[15] Le rapport – janvier 2016 : http://cnnumerique.fr/wp-content/uploads/2015/12/Rapport-travail-version-finale-janv2016.pdf