Dans l’Obs, je parle de digital labor avec Amandine Schmitt.

Facebook, Twitter : et si nous étions payés pour notre activité sur les réseaux sociaux ?

Et si chaque internaute effectuait un travail invisible pour le compte des géants du web ? C’est la thèse défendue par le sociologue Antonio Casilli. Entretien.

Poster, “liker”, commenter… Combien de fois le faisons-nous, chaque jour, sur Facebook, Twitter, Instagram ou d’autres réseaux sociaux ? Et si tous ces clics représentaient du travail ? Après tout, sans cette démarche, ces sites demeureraient vides. Dans l’ouvrage “Qu’est-ce que le digital labor ?” (Ina éditions), le sociologue Antonio Casilli développe la thèse d’un travail numérique dissimulé. Pour lui, nous devrions tous bénéficier d’un revenu universel en contrepartie. “L’Obs” a rencontré cet enseignant-chercheur de Telecom ParisTech afin qu’il détaille cette étrange théorie.

Quels éléments vous permettent d’assimiler notre activité en ligne à du travail ?

Antonio Casilli – Tout d’abord le fait que notre activité en ligne produise de la valeur : tous nos clics, nos “like” et autres sont captés par les géants du web, comme Facebook, Google ou Twitter, qui en profitent et les revendent à des publicitaires ou à des plateformes d’enchères en temps réel.

Ensuite, nous sommes encadrés par les conditions générales d’usage (CGU), des contrats de travail qui ne disent pas leur nom. Si ce contrat nous place dans un rôle de consommateur, il établit toujours ce qu’on va faire avec le produit de notre activité en ligne : en gros, “Vous allez vous connecter, vous allez partager des contenus et nous, on va les revendre”.

Troisième caractéristique, c’est le fait que notre activité soit mesurée. Les métriques des performances en ligne, nous les avons tous sous les yeux : ce sont le nombre de followers, d’amis, de partages et ainsi de suite.

Mais rien ne nous oblige à prendre part part au “digital labor”…

– J’ajouterai un élément qui n’est qu’à l’état de piste de réflexion : c’est la question de l’injonction à la participation. Toutes les plateformes numériques sont caractérisées par ce que les économistes appellent le vendor lock-in : vous vous connectez et vos données sont prisonnières. Cette prise en otage de votre sociabilité relève de l’injonction, voire de la subordination. En plus, il y a une relance constante. Par exemple, si vous n’avez pas répondu à une invitation sur LinkedIn, le site vous rappelle à l’ordre 4 ou 5 fois.

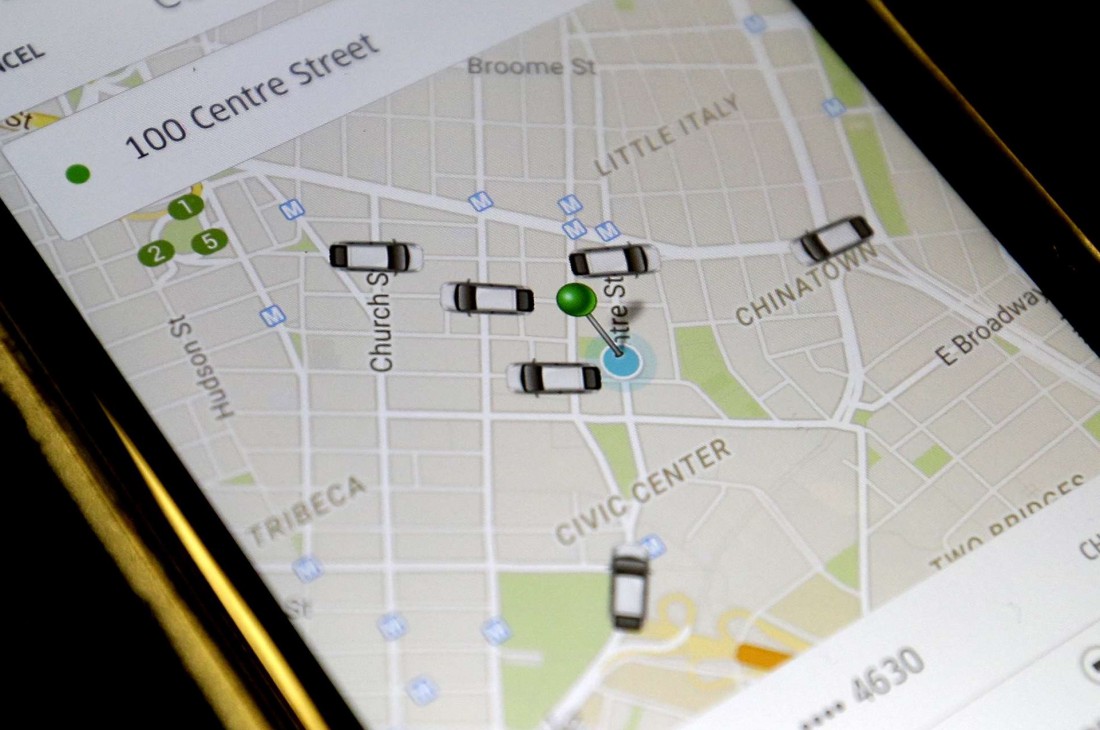

Sur Uber, les évaluations réciproques impactent fortement le type de service auquel vous avez accès. Si vous êtes passager et que vous avez une réputation de moins de 4/5 étoiles, on ne vous accepte plus, ou alors on vous fait attendre 40 minutes, ou on vous propose des prix complètement absurdes. De fait, vous êtes mis face à la nécessité, voire l’injonction, de participer à cette plateforme, parce que sinon elle ne fonctionne pas.

Peut-on considérer la gratuité des services comme une compensation ?

– Je ne le crois pas. Là on revient au vieux poncif : “Si c’est gratuit, c’est que tu es le produit”, que j’ai tendance à reformuler :

Si une plateforme numérique est gratuite, c’est que tu y travailles”.

Mais le service fourni par ladite plateforme n’est pas une juste rémunération de cette activité productive : il y a toujours un élément de surtravail, qui excède la partie rémunérée. Si vous êtes un chauffeur d’Uber, par exemple, vous recevez une compensation pour les courses que vous effectuez pour la plateforme. Mais quid de toutes les heures que vous passez à personnaliser votre profil, à gérer votre réputation en ligne, à évaluer le service… ou les passagers ? La rémunération est toujours établie de manière asymétrique et non transparente.

Bien sûr, si je me situe au niveau micro-social, celui de ma propre expérience personnelle, un service informatique peut paraître gratuit. Mais si on adopte une vision d’ensemble, les plateformes numériques vont toujours extraire plus de valeur de vos comportements que celle qu’elles compensent. Au lieu de se concentrer sur la fausse dichotomie gratuité/compensation, on pourrait commencer à s’interroger sur comment les grandes entreprises du numérique pourraient redistribuer la valeur captée sur internet.

L’appli Uber – image d’illustration (Mary Altaffer/AP/SIPA).

L’appli Uber – image d’illustration (Mary Altaffer/AP/SIPA).

Selon vous, les objets connectés aggravent la situation ?

– On est passé d’un internet de publication à un internet d’émission. Quand vous partagez une photo, la photo est la partie consciente de votre publication, mais derrière la photo, il y a la métadonnée (modèle de l’appareil, adresse IP, etc.). Ça et les objets connectés, la domotique et l’internet des objets, forment un énorme écosystème dans lequel la volonté de l’utilisateur est beaucoup moins sollicitée. Finalement, là, on se trouve vraiment dans des situations d’exploitation qui ne se reconnaît pas et d’extraction forcée de données.

L’exemple le plus représentatif pourrait être la maison intelligente, véritable usine à data dans laquelle le thermostat capte votre présence, envoie au wifi qui envoie au frigo ou au four micro-ondes ou à la poubelle. Dans tout cela, vous n’arrêtez jamais de produire des données et, finalement, de travailler. Même chez soi, le lieu qui est le sancta sanctorum de la vie privée, vous êtes dans un contexte professionnel de production de valeur.

Pourquoi ne réalisons-nous pas que nous travaillons sur Facebook, Twitter et autres ?

– Chacune de ces plateformes proposent un produit d’appel. Sur Facebook, il s’agit d’un contenu culturel : extraits vidéo, news ou surtout contenus coproduits par les utilisateurs – photos de chatons, annonces d’anniversaire, etc. Mais Facebook est en réalité une place de marché pour nos métadonnées. Tout comme Uber qui se présente comme un service de chauffeur à la demande, mais qui en fait est une plateforme de marchandisation de nos métadonnées, en l’occurrence de géolocalisation.

Cette idée des sites web de mettre l’accent sur le loisir est aussi révélateur d’un changement même du travail, ce que certains sociologues proposent de renommer weisure (work + leisure, en français travail + loisir) ou playbor (play + labor, jeu + travail). Auparavant, le travail formel se caractérisait par 8 heures de labeur et le reste du temps était libre. Ce type de barrières a complètement explosé. Dans ce contexte-là, on se retrouve constamment à être dans des moments hybrides dans lesquels on est un peu en train de produire et un peu en train de s’amuser.

Un homme en train de tweeter (ISOPIX/SIPA).

Un homme en train de tweeter (ISOPIX/SIPA).

Devrions-nous être rémunérés pour ce travail dissimulé ?

– De mon point de vue, il ne faudrait pas envisager la rémunération en tant que salaire, mais en tant que possibilité pour les plateformes de restituer à la collectivité ce qu’ils en ont tiré. La valeur de la donnée n’est pas individuelle : votre profil a une valeur en tant que profil connecté à 1 milliard d’autres profils.

La mesure que je propose est un revenu universel du numérique. Ce revenu devrait être inconditionnel parce qu’il ne faut pas subordonner ça à l’usage : il faudrait une sorte de moyenne nationale. Cela pourrait être financé par une fiscalité du numérique cohérente, comme celle décrite dans le rapport Collin & Colin de Bercy qui propose de taxer les entreprises du web proportionnellement au nombre d’utilisateurs pour chaque pays.

Quels moyens de pression pouvons-nous utiliser pour faire reconnaître ce statut de travailleur dissimulé ?

– Les utilisateurs ont de grandes difficultés à s’organiser, bien que des formes aient émergé comme les partis (Parti Pirate) ou de post-régulation (actions en justice ou pétitions).

Facebook connaît régulièrement depuis sa naissance des explosions de conflictualité liées à l’utilisation des données d’utilisateurs. En 2006 a eu lieu la première, liée à l’introduction de News Feed. Progressivement, à chaque fois qu’on a eu des accidents liés à l’usage des données personnelles, on a eu des réactions de plus en plus organisées : pétitions, puis du lobbying citoyen (sur les sénateurs et le Congrès américain), implication de l’agence du droit de la consommation Federal Trade Commission, puis des autorités chargées de la protection des données comme l’Autorité de protection de la vie privée en Irlande ou la Cnil, etc.

Les plus grands succès de ces dernières années ont été connus grâce à la création de l’association Europe vs Facebook. Il y a un an, elle a organisé un recours collectif de 25.000 utilisateurs contre Facebook pour que l’exploitation des données personnelles soit reconnue en tant qu’activité qui produit de la valeur. Ils ont proposé un chiffre symbolique : 500 euros chacun. Imaginez si 1 milliard et demi de personnes commencent à demander 500 euros chacune. La situation changerait pour Facebook qui devrait prendre en compte ça dans son modèle économique.

Propos recueillis par Amandine Schmitt le 12 octobre 2015 – L’Obs.